长治城坐落在山西东南部,被太行山和太岳山所环绕,它宛如一位饱学之士,静谧地矗立在群山怀抱之中。这座城市将千年的历史积淀融入每一砖每一瓦,将众多人文故事巧妙地编织成街头巷尾的传说。长治,这个名字看似平凡无奇,却蕴含着“与天为党”的壮志豪情,肩负着上党自古以来的天下脊梁之重,目睹了无数文人骚客、英雄豪杰的悲欢离合。

长治的名称起源于明嘉靖八年(1529年),寓意着“长治久安”。但这座城市的历史根基实际上深深植根于更为悠久的历史土壤之中。远在春秋时期,此地便是赤狄潞氏的统治区域,到了战国时期,它被称为“上党”,隶属于韩国。而“上党”这一名称,源自“以天为党”,意指地势高耸,宛如与天相连,由此可见其地形之险峻。《释名》一书中记载:“党,所指之地长子县的历史文化与特色,位于山上且位置最高,因此称为上党。”长治因独特的地理优势,自古以来便成为兵家争夺的焦点,被誉为“得上党即可望得中原”。战国时期,著名的长平之战便发生在此地周边,赵国四十万大军在此遭受秦将白起的残酷屠杀长子县的历史文化与特色,成为中国军事史上最为惨烈的战役之一。长治因而成为历史记忆中血泪交织的象征,每一寸土地都仿佛饱含着岁月的沧桑。

隋朝开皇时期,长治地区设立了潞州,历经各个朝代的沿袭与更迭,尽管名称多次变换,但始终扮演着山西东南部关键的政治、经济、文化枢纽角色。到了元代,潞州之名沿用,至明代则升格为潞安府,这一称谓一直延续至清朝。1912年,潞安府被废除,保留县制;1945年,长治市正式成立。长治城的名称演变,宛如中国悠久历史长河中的一抹浪花,映射出各个时代的政治意图和文化心态。“长治”这两个字承载着战火纷飞之后人们对安宁生活的纯真渴望,这种愿望历经岁月流转,时至今日,依然是这片土地上居民们最深沉的期盼。

长治的文化积淀,宛如陈年佳酿,越久越显醇厚。此处正是唐代诗人王维所描绘的“欲投人处宿,隔水问樵夫”的宁静景致;也是宋代文豪苏轼赞叹“上党自古为天下脊,先生原本是古之儒”的崇高精神之地。漫步在长治的古老街巷,仿佛能聆听到明代兵部尚书王琼在朝堂上的激昂言辞,感受到明末清初学者傅山在隐居岁月里挥洒的墨香与诗情。长治是戏曲潞安大鼓的诞生地,这种别具一格的民间艺术,凭借其嘹亮高亢的歌声和朴素自然的表演风格,承载着晋东南人民的精神风貌。

长治的民间文化同样多姿多彩。在每年的元宵佳节,长治地域便会举办盛大的社火活动,村民们化身为各式各样的历史人物与神话中的角色,伴随着锣鼓的响声在街头巷尾巡游,这一传统习俗已传承了数百年之久。长治的面塑技艺更是声名远扬,艺术家们以面粉为素材,塑造出一个个生动逼真的形象,既寄托了对美好生活的期盼,也重现了众多历史故事。这些民间艺术,宛如一座座生动的博物馆,承载并保留着山西最纯粹的文化遗传。

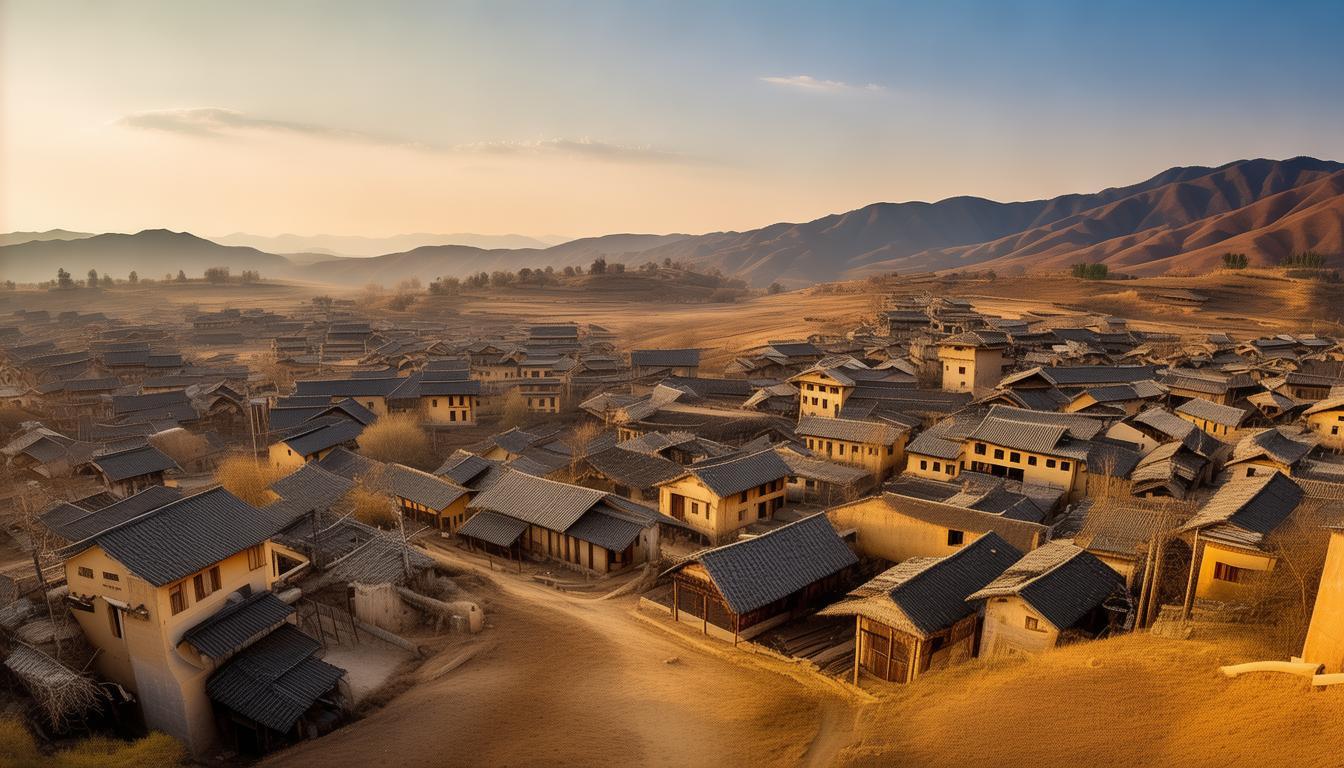

漫步在长治的老城区,明清风格的建筑依旧保存得相当完整。上党门雄伟壮观,屹立在那里,仿佛在诉说着数百年的风雨沧桑;城隍庙那翘起的飞檐和斗拱,仿佛还能让人感受到昔日香火旺盛的盛况;天晚集的老街小巷中,古老的店铺与新兴的商业环境相得益彰。长治的文庙堪称一绝,它始建于宋朝,是古代尊师重教理念的实物见证。该建筑群规模宏大,保存状况极佳,在华北地区极为罕见。清晨时分,阳光透过古柏的枝叶,洒在棂星门上,时光仿佛在此停滞,让人不禁怀念起昔日众多学子在此朗朗读书的情景。

长治的饮食文化亦是其人文精神的直观体现。长子县的炒饼、潞城的甩饼、襄垣的荤汤素饺……这些看似平凡的地方特色小吃,映射出晋东南民众勤奋朴实的生存理念。尤其是长治的“三合面”,由白面、豆面、高粱面三者融合而成,彰显了当地人民根据环境条件灵活生存的智慧。在这些美食的背后,蕴含着无数家庭代代相传的烹饪技艺,以及一代又一代人对生活味道的怀念与执着。

长治市在维护历史文化遗产的同时,亦在积极寻求发展的新途径。太行山大峡谷的开发使得世人得以一睹长治的自然风光;红色旅游的兴起使得人们重新审视这片革命老区的历史价值;传统手工艺的现代化转型为这些古老技艺赋予了新的活力。长治正以独特的方式,推动着传统文化与现代文明的交流与融合。

长治在历史上被视为与天同心的战略要塞;在文化领域,它代表着国家的脊梁,是一种精神象征;而如今的长治,已成为传统与现代融合发展的典范。这座城市以其独特的方式向我们昭示:一个地方的价值,不仅取决于其过往的历史,更在于如何珍视和继承这些历史遗产,以及如何将这些宝贵财富转化为推动未来的动力。

在全球化浪潮横扫全球的当下,长治仍旧维持着她的步调与节奏,既不慌张也不傲慢。她宛如一位历经沧桑的智者,既不夸耀昔日的荣耀,也不畏惧未来的挑战,只是沉稳而坚定地行走在自身的道路上。这或许正是长治向我们这个时代传递的最珍贵的信息:在快速变化的世界中,唯有坚守文化之根,方能获得真正的、长久的成长动力。